从“叛徒八人组”到芯片之父:一次集体跳槽如何缔造了今天的数字世界

- 2026-02-03 05:16:57

你是否想过,你口袋里的智能手机、办公桌上的电脑,甚至正在阅读这篇文章时芯片高速运转的声音,都与68年前美国加州发生的一次“集体离职”息息相关?

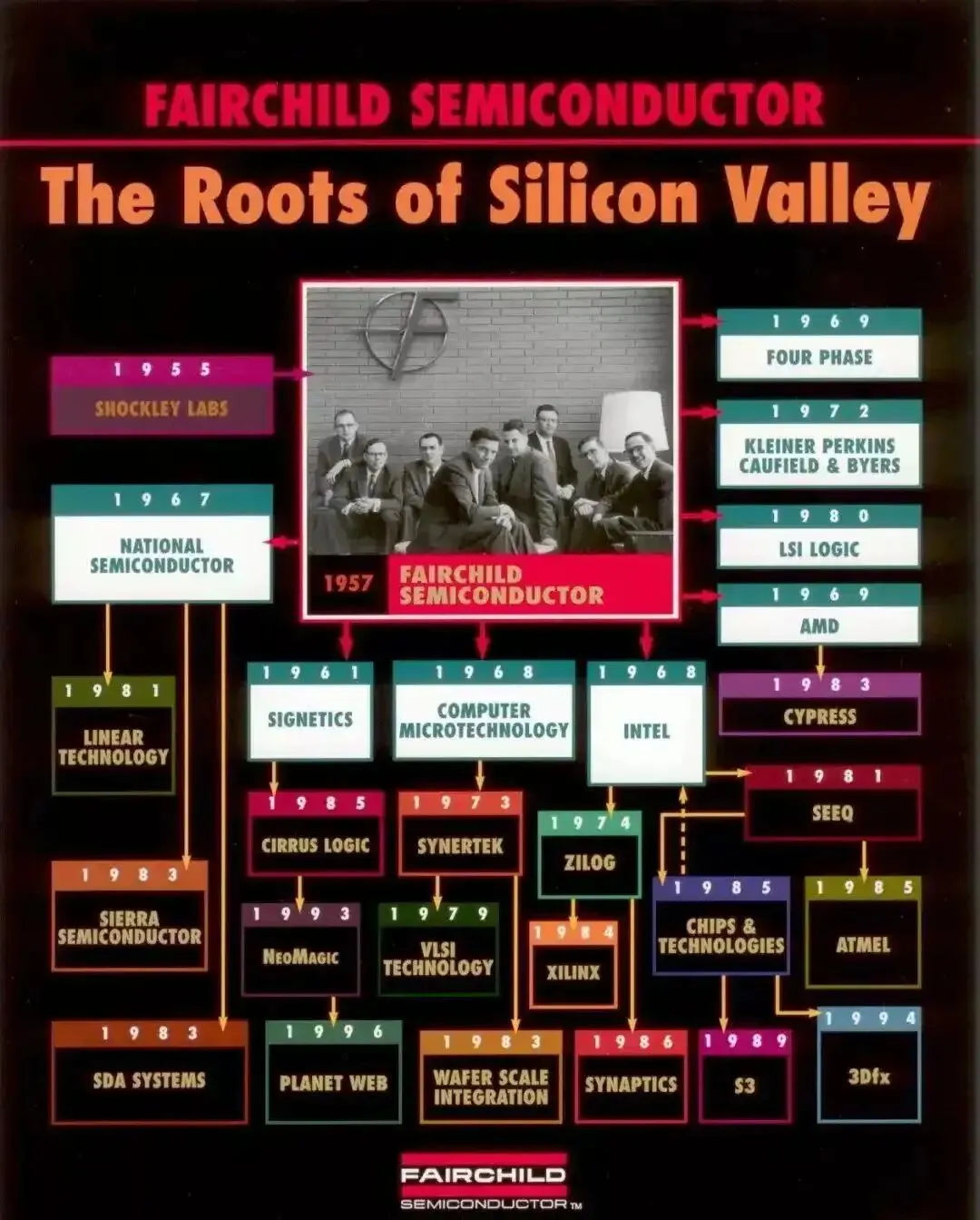

这一切始于一张支票,一次会面,和一个愤怒的绰号。这八个被称为“叛徒”的年轻人,不仅催生了仙童半导体,更是英特尔和AMD的共同源头。他们从实验室出走,却意外创造了“硅谷”这一地名本身,并定义了现代科技创新的基本规则。

如今,当我们谈论芯片行业的台积电、ASML,或是在AI浪潮中乘风破浪的英伟达时,我们仍然生活在这八个人所开创的范式之中。

一、当天才遇见“暴君”:叛逆的种子如何萌芽?

故事要从“晶体管之父”威廉·肖克利讲起。1955年,这位刚刚获得诺贝尔物理学奖的天才科学家离开贝尔实验室,回到他的家乡——加利福尼亚州圣克拉拉谷,创办了“肖克利半导体实验室”。

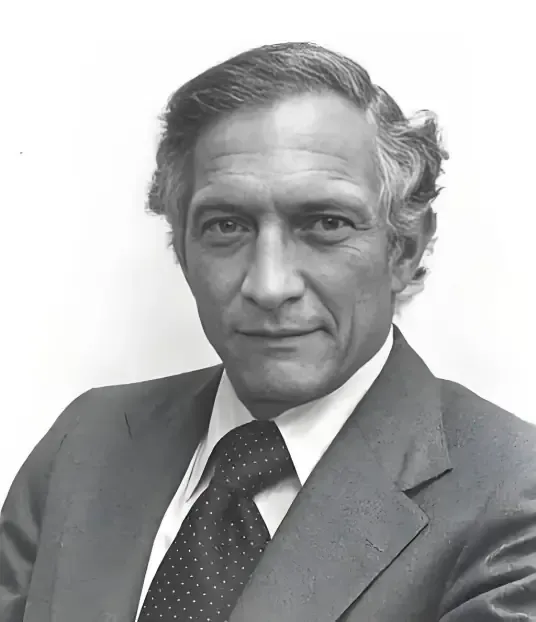

威廉·肖克利(坐着,右一)和员工举杯祝贺他获得1956年诺贝尔物理学奖

肖克利进行了一场轰动全美的“智商狩猎”。他设计了极其严苛的测试题,从数百名候选人中筛选出了八位顶尖的年轻科学家,他们后来被证明是这个时代最杰出的技术头脑:

罗伯特·诺依斯:未来的仙童半导体和英特尔联合创始人,集成电路的共同发明者。

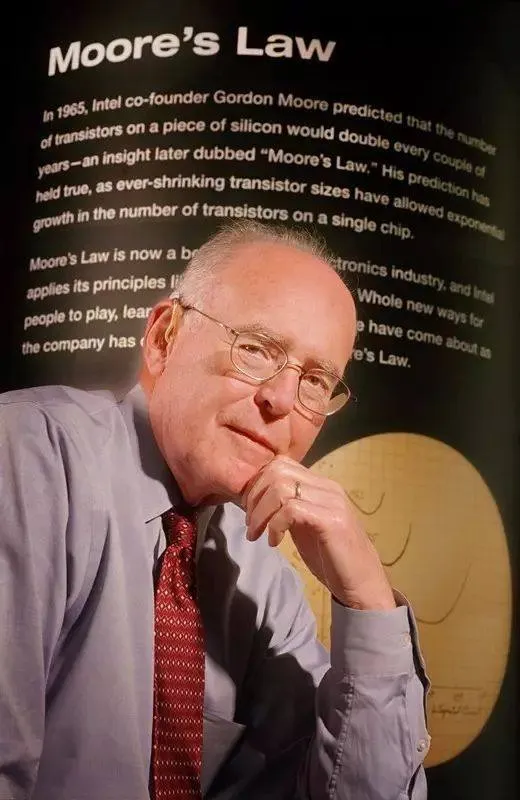

戈登·摩尔:提出著名的摩尔定律,预测了芯片性能的指数级增长。

金·赫尔尼:发明了革命性的平面工艺,为现代芯片制造奠定了基础。

维克多·格里尼奇:对早期金属氧化物半导体(MOS)技术做出关键贡献,这项技术成为绝大多数现代芯片的基础。

尤金·克莱纳:后来成为硅谷风险投资的传奇人物,联合创立了顶级风投KPCB,为无数科技创业公司注入血液。

杰·拉斯特:光刻技术的先驱,其工作为用光在硅片上雕刻精细电路铺平了道路。

朱利叶斯·布兰克:制造与设备专家,擅长将实验室的创新转化为可重复、可靠的工业生产流程。

谢尔顿·罗伯茨:晶体生长专家,他负责生产制造芯片所需的高纯度硅晶体材料。

起初,这八位平均年龄不到30岁的年轻人怀着朝圣般的心情,从美国各地汇聚到肖克利麾下。但他们很快发现,这位科学巨人,却是个灾难级的老板。

肖克利的管理方式充斥着猜疑和专横。据说,他甚至会使用测谎仪来调查实验室里微不足道的玻璃破碎事件。更致命的是,在技术路线上,肖克利做出了一个让整个团队无法理解的决定:他押注于一项前景黯淡的四层二极管项目,而放弃了当时已显露出巨大潜力的硅晶体管研究。

想象一下,八位才华横溢、雄心勃勃的赛车手,被一位固执己见的队长命令去全力研发一辆自行车,而他们清楚地看到F1赛道的未来就在眼前。压抑和窒息感在实验室中蔓延。对现状的不满和对未来的共同愿景,让他们开始秘密接触。

二、 “叛变”的诞生:一封密信与一次豪赌

1957年,转机以一种戏剧性的方式出现。八人中相对年长的尤金·克莱纳,给他的父亲写了一封信。这封信阴差阳错地,最终被交到了华尔街年轻银行家亚瑟·洛克的手中。

洛克敏锐地嗅到了其中的机遇。他飞往加州,与这八位“反叛者”见面。这次会面,后来被载入硅谷史册。这群年轻人没有精美的PPT,只有两页纸的商业计划书和满腔的技术热情。洛克被深深打动,他决定帮助这群年轻人寻找投资。

(其中一张签满名字的1美元纸钞,目前被收藏于斯坦福大学)

寻找投资的过程并不顺利。他们被35家公司拒绝,理由惊人的一致:没有人愿意投资一群“集体叛逃”的员工。最后,是纽约的仙童摄影器材公司冒险伸出了橄榄枝,提供了138万美元的启动资金。关键条款是:仙童公司有权在八年内,以300万美元收购整个公司。

1957年9月18日,八人正式向肖克利递交辞呈。这位诺贝尔奖得主勃然大怒,痛斥他们为 “八叛徒”(The Traitorous Eight)。这个充满火药味的标签,却被历史铭记,并最终柔化为“八叛逆” ——硅谷神话的起点。

三、车库里的革命:一张改变世界的“平面”

“叛逆”之后,是艰苦的创业。仙童半导体最早的办公室,是帕洛阿尔托的一个简陋车库和山景城的一座破旧楼房。没有无尘室,他们就自己动手搭建;没有现成设备,就想方设法改装。但在这里,一场真正的技术革命正在酝酿。

当时,晶体管的制造是个难题,产品性能不稳定、成本高昂,无法大规模生产。1959年,团队中的物理天才金·赫尔尼找到了突破口。他发明了平面处理工艺。

简单来说,这就像在硅片表面“铺路”。先在硅片上生成一层平整的二氧化硅作为“路基”(绝缘层),然后用光刻技术(杰·拉斯特的专长)在路基上“画出”精细的电路图案,最后通过扩散工艺“填充”出晶体管。谢尔顿·罗伯茨提供的高纯度硅晶体,和朱利叶斯·布兰克打造的可靠生产线,是这一切能实现的基础。这种方法使得所有元件都在一个平坦的表面上制造出来,稳定、可靠,且适合批量生产。

平面工艺是现代芯片制造的“元技术”,是所有集成电路得以存在的基础。没有它,后来摩尔观察到的晶体管数量每两年翻一番的规律(摩尔定律)就无从谈起,我们今天动辄集成数百亿晶体管的芯片更是天方夜谭。

凭借这项突破,仙童半导体一飞冲天。他们拿到了IBM的第一笔订单,公司销售额在一年内飙升至50万美元,成为当时硅谷成长最快的明星。

四、“蒲公英效应”:叛逆的种子如何长成森林?

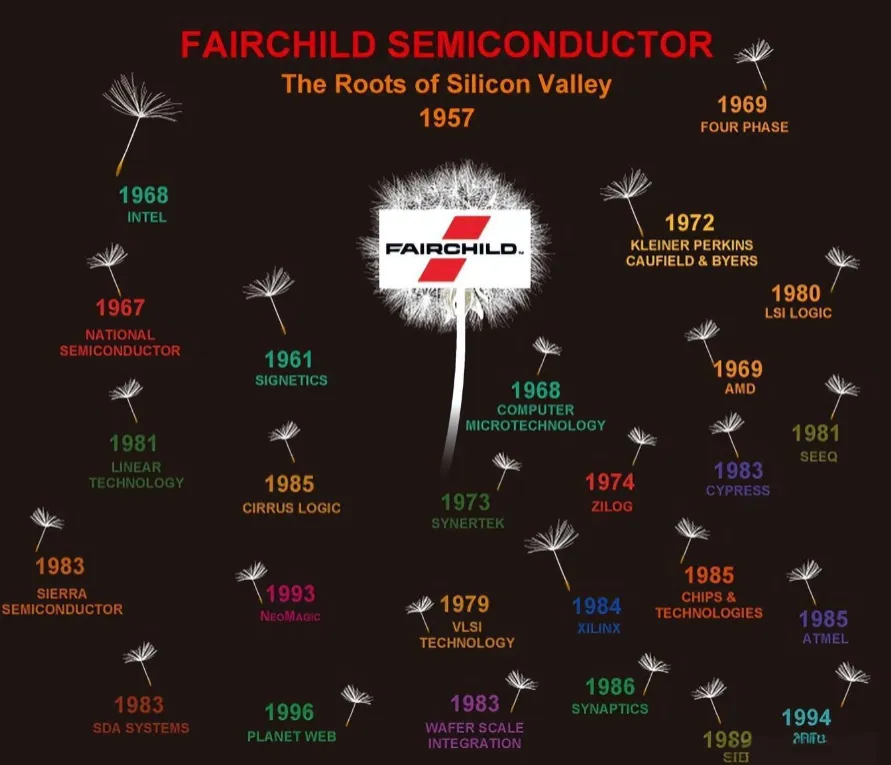

然而,“叛逆”的基因一旦被激活,就不会停止。随着仙童半导体被母公司过度抽血,创始人团队与资本方的矛盾再次凸显。像成熟的蒲公英,仙童的顶尖人才开始“随风散落”,将创新的种子撒遍整个硅谷,形成了独一无二的“蒲公英效应”:

1961年,赫尔尼、拉斯特等人便已率先出走,创立了另一家半导体公司。

1968年,罗伯特·诺依斯和戈登·摩尔,带着一位名叫安迪·格鲁夫的仙童员工(他并非八叛逆之一,但深受其影响),共同创立了英特尔(Intel)。

1969年,仙童的销售主管杰里·桑德斯带着七名员工离职,创立了 AMD。

而尤金·克莱纳则与同伴创立了硅谷最负盛名的风险投资公司之一凯鹏华盈(KPCB),投资了亚马逊、谷歌等一代代科技巨头,将他从“八叛逆”中获得的经验,转化为滋养整个硅谷的资本模式。

据统计,直接或间接从仙童半导体衍生出来的公司超过92家,其中包括我们今天熟知的苹果、微软(早期得到仙童系资本支持)等巨头的早期投资人,也大多有仙童背景。仙童系公司的总市值一度超过2.1万亿美元。

这种顶尖人才不断裂变、创业的文化,成为了硅谷创新生态的核心引擎。有趣的是,“硅谷”这个名字本身,也是因这片区域聚集了越来越多像仙童这样的硅基芯片公司,而被记者在1971年首次命名。

五、叛逆留下的三份永久遗产

“八叛逆”的故事,远不止是商业史上的成功案例。他们为世界留下了三份塑造至今的永久遗产:

1. 技术范式:从“手工作坊”到“现代工业”平面工艺,将芯片制造从不可靠的“手工作坊”时代,带入了可批量复制的“现代工业”时代。它直接催生了集成电路,让摩尔定律成为可能,奠定了过去半个多世纪信息爆炸的硬件基石。八人中每一位在材料、工艺、设备上的专精与协作,都为此贡献了关键一环。

2. 资本模式:风险投资的“教科书范本”八叛逆与亚瑟·洛克、仙童公司的合作,几乎是现代风险投资的第一个完整样板:技术天才+商业计划+风险资本+股权激励。这个模式让敢于冒险的资本与天才的技术头脑结合,创造了巨大的财富,并在此后几十年被不断复制。尤金·克莱纳更是亲自下场,成为这一模式的布道者和最强有力的执行者。

3. 文化基因:硅谷精神的“源代码”他们对权威(肖克利)的质疑、对更好技术的追求、对创业冒险的勇气,以及对失败的宽容(很多仙童系的创业也失败了),共同编写了硅谷文化的“源代码”。这种文化感染力极强。年轻的史蒂夫·乔布斯就视罗伯特·诺依斯为导师,经常深夜打电话请教;苹果的第一位重要投资者,也是仙童的前员工。

可以说,今天全球科技界的游戏规则——技术快速迭代、资本敢下重注、人才自由流动、宽容失败文化——都深深烙印着“八叛逆”的基因。

六、启示:今天的我们,需要怎样的“新叛逆”?

2023年3月,随着戈登·摩尔逝世,“八叛逆”的时代正式落幕。但他们的故事,对今天正处在芯片等硬科技攻坚阶段的我们,有着穿越时空的启示。

他们的“叛逆”,本质上是对过时技术路径、僵化管理模式和想象力边界的明智“背叛”。今天,我们面临的挑战同样巨大:在芯片制造已被推到物理极限,EUV光刻机复杂如星际飞船,行业壁垒高耸入云的时代,突破之路在何方?

也许,我们需要的不是简单模仿“集体离职”的形式,而是理解其精髓,并思考如何培育适合当下的“新叛逆”土壤:

需要保护“微叛逆”的勇气:创新往往始于对现状一丝微小的“不满足”。大机构能否容忍那些“不安分”的头脑,为他们探索边缘想法留出空间和资源,而不急于用KPI扼杀?正如当年八人对肖克利路线的质疑。

需要打通“叛逆”的升级路径:天才的想法如何跨越从实验室原型到大规模量产之间的“死亡之谷”?这需要更畅通的“技术-资本-产业”转化通道,让创新不只是论文和专利,更能成为产品与产业。这需要更多像亚瑟·洛克、尤金·克莱纳这样的“连接器”。

需要看到“跨界叛逆”的价值:正如仙童的成功离不开物理学家、化学家、工程师的紧密协作,下一代的突破很可能也来自人工智能+生物技术、新材料+传统制造等跨界融合。我们需要鼓励并善于连接不同领域的“叛逆者”,复现那种“全明星团队”的化学反应。

归根结底,“八叛逆”的故事是一个关于人的故事——是关于八个顶尖的头脑,在追求技术真理与实现自我价值的驱动下,如何冲破束缚,并最终改变世界的故事。从晶体材料到生产工艺,从电路设计到资本模式,他们几乎覆盖了芯片产业的全部核心环节。

它提醒我们,在追逐最先进光刻机、最复杂制程工艺的同时,永远不要忽视最具决定性的变量:那一个个充满智慧、胆识与不羁创造力的人,以及他们自由组合所能爆发的能量。孕育下一个传奇的,或许正是一片能让这样的“叛逆者”自由生长、勇敢连接的肥沃土壤。

“迪斯科(DISCO)”玩的不是舞曲,而是芯片行业的“切豆腐神器”!

从轮胎到芯片:比味精更“鲜”的日本王牌,如何实现“紫色逆袭”,让全球芯片厂手心冒汗?

你身边的眼镜片,为光刻机“点睛”的德国传奇:蔡司,如何用百年光学拿捏芯片命脉?

你敢想象?一家靠化肥发家的化工企业,竟默默垄断全球60%高端芯片硅片供应!

从厨房走出的万亿巨头:英伟达的血泪发家史,从 “显卡厂” 到 “AI 之王” 的惊险跳跃

芯片之 “魂” 争夺战:EDA 国产化破局前夜,我们离 “摆脱卡脖子” 还有多远?